◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

門關(guān)是漢武帝為開通西域道路,于河西走廊“列四郡,設(shè)兩關(guān)”中的兩關(guān)之一,因西域輸入玉石時取道于此而得名,唐代詩人王之渙《涼州詞》中寫道,“黃河遠(yuǎn)上白云間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳,春風(fēng)不度玉門關(guān)。”形象道出古關(guān)城邊塞雄偉壯闊又荒涼寂寞的景象。玉門關(guān)位于敦煌市西北90公里處,俗稱小方盤城,漢時作為通往西域各地的門戶,與另一重要關(guān)隘陽關(guān),均位于敦煌郡龍勒縣境,當(dāng)時中原與西域交通莫不取道兩關(guān),兩地同為都尉治所,是漢代時期重要的軍事關(guān)隘和絲路交通要道。

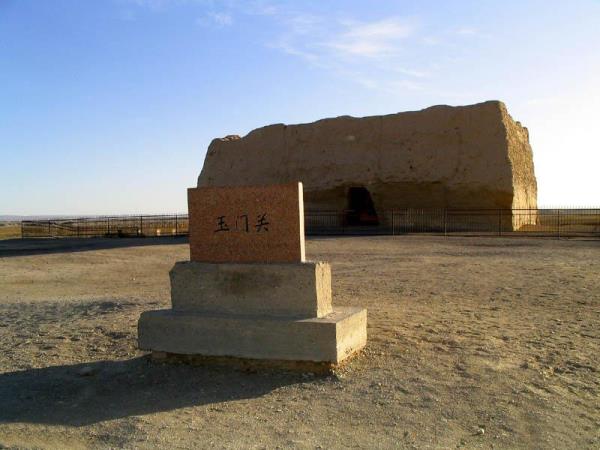

小方盤城

位于敦煌城西北90公里處戈壁灘中,關(guān)城為正方形,黃土壘就高10米、上寬3米、下寬5米的城墻保存完好,東西長24米,南北寬26.4米,面積633平方米,西北各開一門。

玉門關(guān)的歷史

玉門關(guān)顧名思義是和田玉進出的關(guān)卡,一開始的絲綢之路主要是向中原運送和田玉的玉石之路,相傳絲綢之路暢通之后,西域諸國的商隊絡(luò)繹不絕地經(jīng)玉門關(guān)入關(guān)。于闐國的特產(chǎn)“和田玉”也源源不斷地經(jīng)此運往內(nèi)地。

玉門關(guān)的來歷

玉門關(guān)又稱小方盤城,聳立在敦煌城西北約90公里處的一個沙石崗上。關(guān)城呈方形,四周城垣保存完好,為黃膠土夯筑,開西北兩門。關(guān)城東西長約24米,南北寬約26米,垣高約9.7米。西、北各有一門,總面積有630多平方米。

玉門關(guān)關(guān)址遷移

唐邊塞詩人岑參曾作《玉門關(guān)蓋將軍歌》:“玉門關(guān)城迥且孤,黃沙白草枯。南鄰犬戎北接胡,將軍到來備不虞。五千甲兵膽力粗,軍中無事但歡娛。……”形象地描繪了玉門關(guān)的沖要地位。守關(guān)甲兵多達(dá)五千,其規(guī)模之大可以想見。

漢長城遺址

殘存近百米,墻身就地取材,以紅柳、蘆葦、羅布麻等植物的枝條為地基,上鋪土、砂礫石,再夾蘆葦,層層夯筑而成。由于年代久遠(yuǎn),漢長城出現(xiàn)塌陷、風(fēng)化。

景區(qū)售票處

登樓可遠(yuǎn)眺隔壁深處的胡楊美景。

沙生植物

胡楊

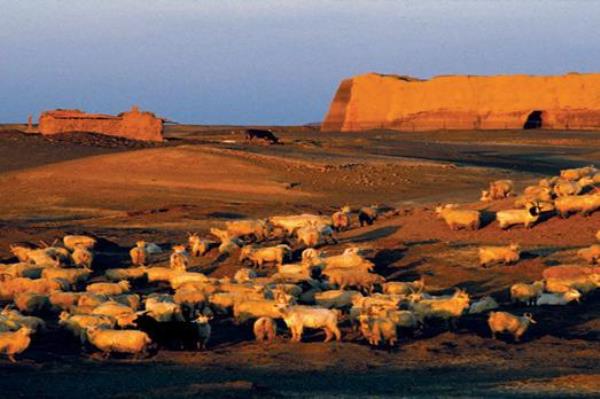

玉門關(guān)是漢代時期重要的軍事關(guān)隘和絲路交通要道,可以欣賞到一望無際的戈壁風(fēng)光,以及虛無縹緲的海市蜃樓。

版權(quán)聲明:本文為 “169陪玩網(wǎng)” 原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請附上原文出處鏈接及本聲明;

◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。